Надым прощается с талантливым земляком Анатолием Андреевичем Витковским

Первые улицы Надыма и разгрузка первой баржи на песчаных причалах. Пассажиры первого рейсового самолёта, прилетевшие в наш город, а ещё первый детский садик и первый (не только в нашем районе, но в Тюменской области!) широкоформатный кинотеатр «Победа»…

Сюжеты этих и тысяч других снимков принадлежат, наверное, самому преданному фотолетописцу Надыма — Анатолию Андреевичу Витковскому. И трудно найти в нашем городе человека, который не был бы знаком с ним или его творчеством.

Сегодня мы пишем о нём в связи с печальным поводом: 22 ноября мастер ушёл из жизни. Давайте вместе пройдёмся по воспоминаниям, которые оставил о себе этот удивительный человек.

ТАЛАНТ ВИДЕТЬ КРАСОТУ

В 1968 году судьба забросила Анатолия Витковского на Север. В Надым он приехал в 70-м. И многое из того, что сегодняшние надымчане воспринимают как привычные элементы городского пейзажа, построено с его участием. Впрочем, он никогда не был только строителем.

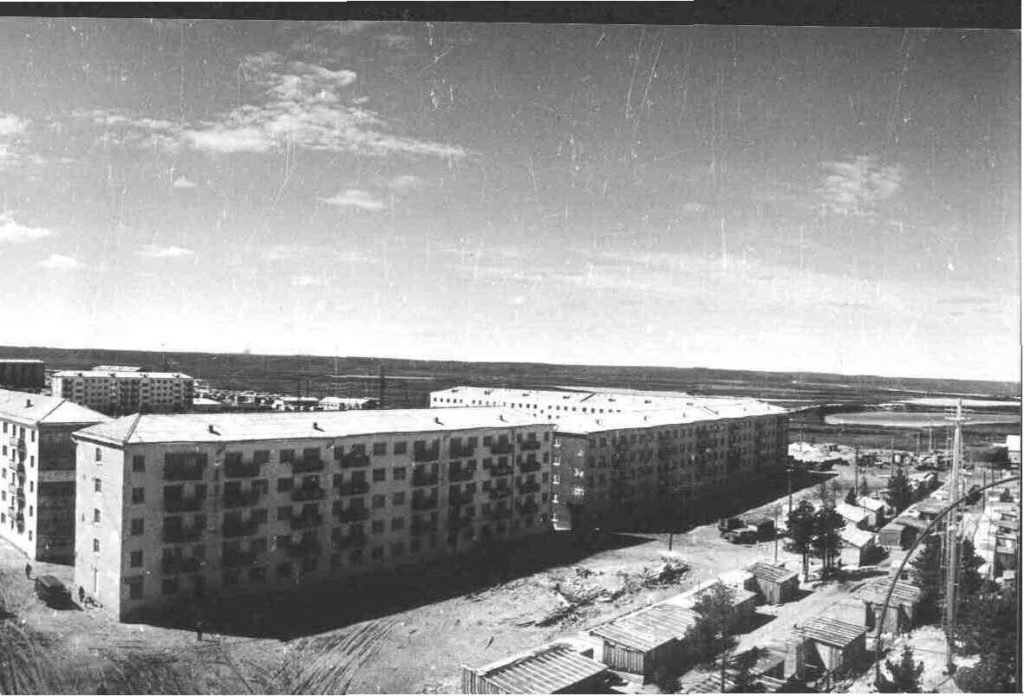

Без малого четыре десятка лет он делал снимки для районной газеты «Рабочий Надыма». В самых первых из них город навсегда остался молодым: в весёлом оживлении стройотрядов, в оптимистичных новостройках первых многоэтажек, в милой деловитости играющих ребятишек. В сравнительно недавних Надым выглядит «повзрослевшим» и ухоженным: с новыми дорогами и памятниками, скверами и детскими городками.

Так получилось: много лет назад журналистская работа привела меня на выставку работ Анатолия Витковского. Он представил на ней те из своих фотографий, что максимально полно отражали его собственное отношение к жизни — «Как прекрасен этот мир, посмотри…». Искренне и воодушевлённо он приглашал каждого из посетителей на фото-прогулку по улочкам юного Надыма и в осенний парк, на промыслы месторождений и газовую трассу. Открыто и с юмором рассказывал о себе.

Например, о том, что, отправляясь «на охоту» за кадром, «седлает» велосипед и, выехав за озеро или в лес, может часами искать особенную точку съёмки, наблюдать и ловить быстротечную смену света, движения облаков или воды. Кто из журналистов упустил бы момент побеседовать с таким человеком? И мастер, спасибо ему, на интервью согласился и даже пригласил к себе на чай.

ВСЁ НАЧАЛОСЬ С «ФОТОКОРА»

— Первый фотоаппарат, с которым я познакомился, был «Фотокор». Его привез в подарок моему другу отец, вернувшийся с войны, — вспоминал он, — так что свои пробы «фотопера» я сделал именно этой камерой. Потом были «Смена», «Зоркий», «Ленинград», «Фэд». Позже — «Пентакон» и «Практика».

Тогда во время беседы Анатолий Андреевич извлёк из архивной папки одну из первых городских панорам, составные снимки которой он снял в обеденный перерыв… со стрелы башенного крана. Как же можно было, закрепившись на стреле, сделать серию абсолютно точно стыкующихся друг с другом кадров? Там же ветер, качка?

— Ерунда это всё, — махнул рукой Анатолий Андреевич. — Просто надо не обращать внимания — вот и всё…

Городской пейзаж, портретная и жанровая фотография, репортажные снимки, кажется, все его работы были выполнены безупречно. Но особой любовью, конечно, были лесные этюды. Он умел находить в лесу коряги — уникальные в своей похожести на животных, подмечал причудливые гряды облаков, умел запечатлеть яркую и бесконечно влекущую красоту осеннего леса.

Наверное, в какой-нибудь из таких лесных прогулок и родилась у него мысль придумать «добрую машину»: экологический вездеход на шинах сверхнизкого давления, который, не причиняя никакого вреда хрупкой северной природе, смог бы проехать по тундре и по грунтовому бездорожью, по снегу и по воде.

Самую положительную оценку дала изобретению Российская академия наук. Но плод технической мысли появился в неудачное время — по стране разрушительными шагами двигалась перестройка. Нужный внедорожник так и остался в конструкторских чертежах.

«ПИШУ, НО СОЧИНЯТЬ НЕ МАЮСЬ…»

Но рассказ об этом удивительном человеке был бы неполным без воспоминаний о его стихотворном опыте. Правда, свою причастность к поэзии он отрицал с неизменным юмором:

— Я — стихи? Да какой же я поэт? Я — литературный хулиган! — пряча улыбку в седую бороду, говаривал Анатолий Андреевич, но тут же мог продолжить:

«Поток событий, временами бурный,

Забросил в уголок литературный.

Пишу, но сочинять не маюсь:

Что достаёт, на то и огрызаюсь.

Чей-либо статус — не препона.

Словами — от латыни до жаргона

Обрисовать дела окольны,

Судить о коих все мы вольны

…С отдельно взятой колокольни».

Автор сам обозначил собственный жанр, как «реплики по поводу». А поводов «литературному хулигану» жизнь давала немало…

На полках уютной однокомнатной квартиры Анатолия Андреевича тогда было много книг: Саша Чёрный, Лермонтов, Эзоп, Пушкин, Булгаков — только любимые авторы. Произведения их были не просто прочитаны: многое из них собеседник легко декламировал наизусть. И несколько лет назад, переезжая в югорские Покачи, он, конечно, захватил домашнюю библиотеку с собой. Уже тогда друзья и знакомые понимали: мастер уезжает навсегда…

Но для нашего города он навечно остался родным человеком. Многие в эти дни вспоминают его, лично и в социальных сетях выражают искреннее сочувствие семье и родным. Коллектив газеты «Рабочий Надыма» присоединяется ко всем тёплым словам об этом удивительном человеке. Спасибо, мастер, что вы были в нашей жизни и в жизни города!

Моя фамилия, Тихонюк Виктор Григорьевич, я приехал в Пос. Нови Надым, 26июля 1971 года, по вызову в ДСУ-26. Начал работать слесарем, затем, главным механиком управления, потом комсомольско-молодёжного треста “Севергазстрой”. С Анатолием Витковским познакомился сразу и дружили всю жизнь. Затем я работал секретарём парткома, замуправляющего трестом Севергазстрой. С Толей много контачили по работе. В 1982 году меня перевели работать зам. Начальника Главуренгрйгазстроя, но с Анатолием, мы постоянно поддерживали отношения. Он был Человечище. Светлая память. Кстати, первым главным редактором газеты “Рабочий Надыма” был я, так как газета была при парткоме треста СГС. Спастбо.